Управление спортивной тренировкой -это приспособление всей системы подготовки спортсмена к его индивидуальным возможностям и особенностям, постановка реальной цели подготовки, реальных перспективных и текущих задач, определение методов, средств и путей решения этих задач.

В управление спортивной тренировкой входит:

1. Текущий контроль за процессом тренировки (учет и анализ проделанной работы) и за состоянием тренированности (определение биологической, психологической и технической готовности спортсмена).

2. Обобщение и анализ данных текущего контроля и внесение необходимых корректив в планирование (как в задачи плана, так и в способы его реализации).

При этом реальное управление тренировкой — в первую очередь, сбор информации и проведение анализа подготовленности спортсмена по тем или иным показателям.

Наиболее важный и существенный показатель состояния тренированности спортсмена — результаты, показанные им в соревнованиях, как в главных, так и в контрольных. Однако результат спортсмена в соревнованиях — интегральный показатель, а для реального управления процессом тренировки необходим анализ отдельных параметров подготовки. Например:

* Определение функционального состояния и здоровья методами врачебного контроля.

* Контрольное тестирование уровня общей физической подготовки.

* Контроль уровня умственной (психической) работоспособности.

* Контроль технической подготовленности (специальное тестирование).

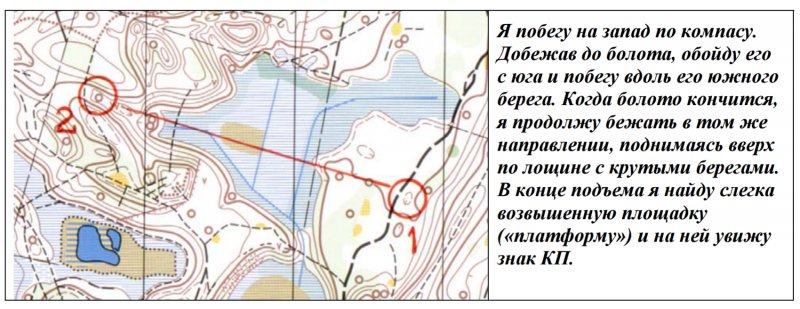

Наилучший способ текущего контроля технической подготовленности спортсмена — проведение специального тестирования степени владения отдельными техническими элементами (приемами) путем проведения на местности испытаний с узконаправленными задачами. Но такое тестирование довольно сложно организовать, особенно в условиях хорошо знакомой местности привычного полигона, а для реального контроля требуется регулярность в проведении тестов.

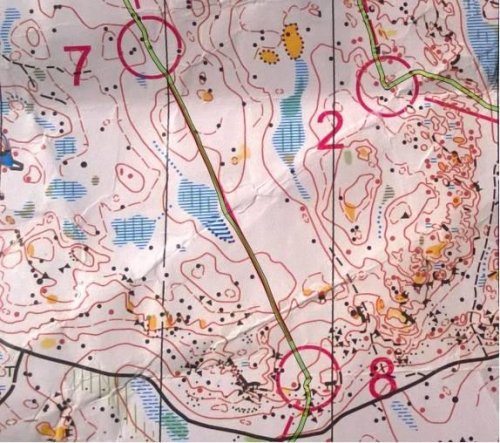

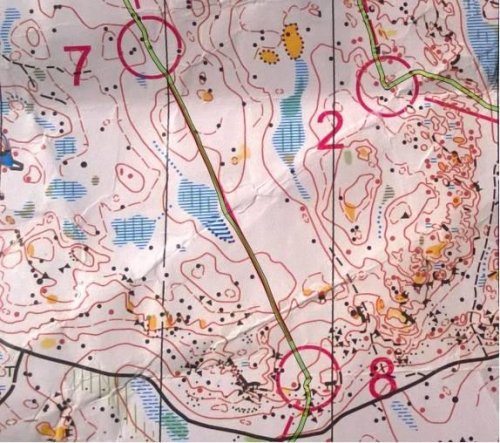

Более доступно анализировать действия спортсмена и скорость его движения на отдельных перегонах дистанции, тем более что современная техника позволяет фиксировать время прохождения не только перегонов, но и отдельных отрезков. При выявлении ошибок (временных потерь) необходимо находить их причины. Анализ причин ошибок спортсмена в нескольких соревнованиях может дать достаточно адекватную картину уровня его подготовленности, что, в свою очередь, должно стать поводом для внесения корректив в тренировочный процесс.

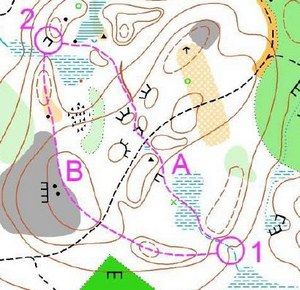

Сначала рассмотрим схему действий ориентировщика на каждом отрезке дистанции. Спортсмен выбирает ориентир, которого собирается достичь, способ (технический прием) и скорость движения до этого ориентира. Выбор часто делается на подсознательном уровне, но для конструктивного анализа необходимо разложить все действия спортсмена на составляющие.

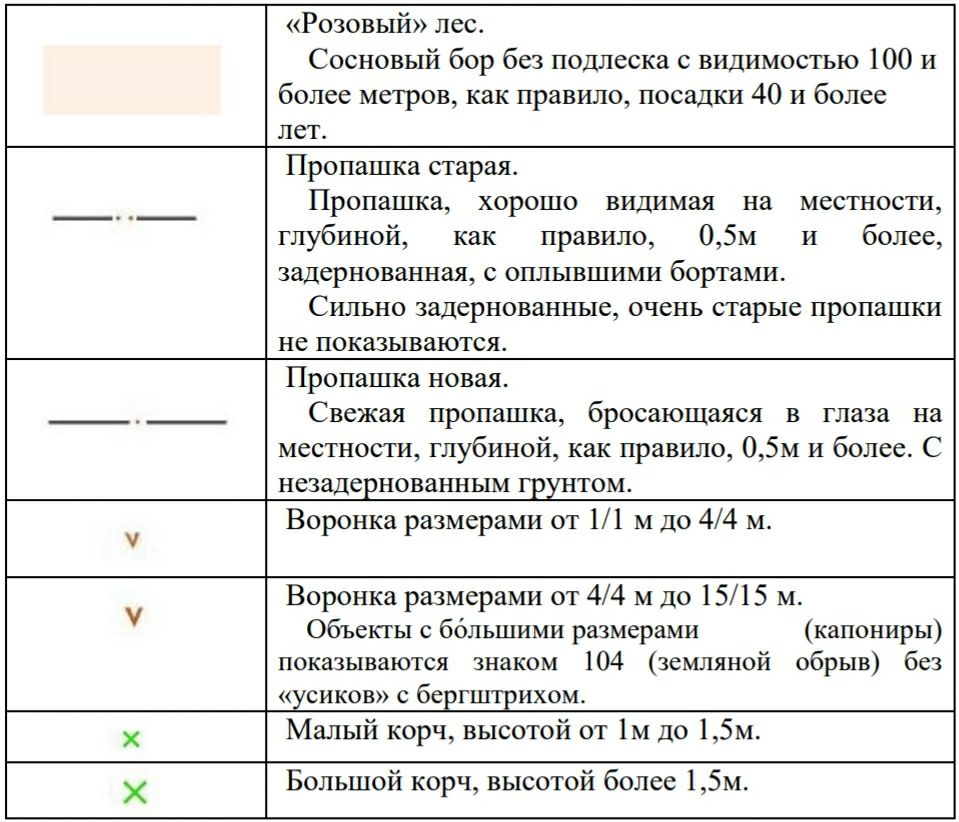

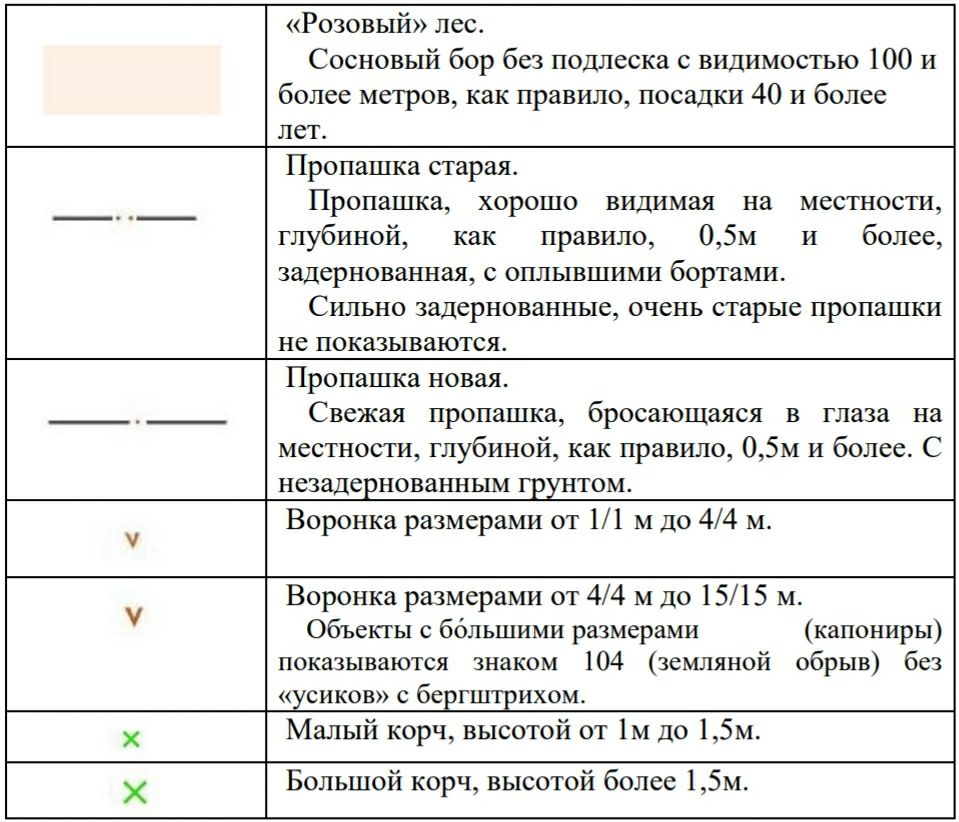

Технический прием - способ движения спортсмена на отрезке дистанции. Технические приемы различаются по степени чтения карты и использования компаса. Например, можно выделить 9 приемов, описанных далее. Приемы с точным чтением карты являются приемами «точного» ориентирования, а остальные приемы — приемами «грубого» ориентирования

«По направлению с точным чтением карты».

Движение практически по прямой линии, соединяющей КП. Обход препятствий в исключительных случаях (например, очень глубокая яма).

«Грубый (длинный) азимут — карта почти или совсем не читается». Применим при наличии достаточно крупного, выделяющегося из других ориентира, на который берется азимут «с упреждением» или «в мешок»

«Точный (короткий) азимут — без чтения карты» обычно выход непосредственно на пункт с «рубежа атаки». Это также прием «грубого» ориентирования, хотя из названия это не очевидно.

«По линейным ориентирам с точным чтением карты». Движение по дорогам, тропам, контурам, вдоль линейных форм рельефа с отслеживанием всех развилок и поворотов.

«По линейным ориентирам — с грубым чтением». При насыщенной сетке троп (или сетке лыжней) возможно движение до более крупного ориентира (просека, поляна), не отслеживая точно, по какой именно тропе (лыжне) передвигаешься.

«По цепочке ориентиров с точным чтением карты». По сути, близко к движению по направлению, но не по прямой, а по ломаной линии, с чтением всех ориентиров.

«По цепочке ориентиров — с грубым чтением». Опознавание только крупных, наиболее заметных опорных ориентиров-ма- «Движение по условным линиям, не имеющим выраженной линейной структуры с точным чтением карты». При нормально насыщенной карте обычно не применяется в чистом виде, а сочетается с движением по цепочке ориентиров.

«Движение по условным линиям, не имеющим выраженной линейной структуры,- без чтения карты». Самый сложный прием. Предполагает движение без потери высоты на склонах, не имеющих достаточное количество других ориентиров, а также движение с набором (потерей) заданной высоты.

При постоянном точном определении себя в карте — на любой момент прохождения перегона — имеем тотальное точное ориентирование. Ряд ведущих тренеров считает, что допустим только такой способ работы ориентировщика.

Однако тотальное точное ориентирование реально только на насыщенной различными ориентирами местности, и не очень применимо на «пустых» участках или на участках с большим количеством однотипных ориентирах.

Другое мнение — на отдельных отрезках (особенно при «пустой» местности) вполне допустимо за счет уменьшения работы с картой переходить на грубое ориентирование (когда спортсмен приблизительно представляет, где находится), что позволяет либо повысить скорость передвижения на этих отрезках, либо пройти отрезок только за счет компаса.

Многие считают, что использование грубого ориентирования также допустимо при обучении начинающих или тренировке недостаточно квалифицированных спортсменов, так как у них часто не хватает устойчивости и концентрации внимания для тотального точного ориентирования на всей дистанции.

Скорость движения на отрезке зависит от функциональных возможностей спортсмена на данный момент, от уверенности спортсмена, а также от его умения быстро воспринимать карту определенной сложности. Как правило, скорость движения также выбирается на подсознательном уровне.

Уровень мастерства спортсмена определяется в первую очередь степенью владения каждым техническим приемом — в соответствии с триадой «ЗУН»:

Знание (понимание, как именно надо выполнять данное действие).

Умение (возможность правильного выполнения действия в режиме тренировки).

Навык (отработанное до автоматизма действие, выполняемое оптимальным способом, с максимальной скоростью, при любых «сбивающих» факторах).

Думаю, любой автомобилист легко разграничит эти три стадии мастерства (ЗУН) для вождения машины

во время обучения — по своим ощущениям.

В ориентировании, к сожалению, часто ребенка выпускают

в лес даже без уверенности, что полученные им теоретические знания поняты

и усвоены (знание),

не говоря уже

об умении и навыке.

Ошибки и их причины

Без ошибок на дистанциях, наверное, не обходится ни один ориентировщик, хотя большинство понимает под этим словом — разное. Примем здесь следующие определение

* Ошибка — неправильное действие спортсмена в какой-либо момент работы на дистанции, или на отдельном отрезке.

* Явная ошибка спортсмена — неправильное действие, которое привело к потере времени на перегоне, относительно наилучшего результата, возможного для данного спортсмена.

* Скрытая ошибка спортсмена — неправильное действие, которое не привело к потере времени вследствие случайного фактора. Таким фактором может быть сотрудничество, недостатки постановки дистанции (например, встречный бег или образовавшиеся тропы).

Для получения исходной информации управления тренировочным процессом анализировать надо те причины, которые регулярно приводят к неправильным действиям. Но для этого надо сначала разобраться — каким именно приемом планировал воспользоваться спортсмен на каждом отрезке дистанции, каким реально отработал, в какой момент совершена ошибка, каковы ее причины.

Чаще всего причинами явных ошибок, которые привели к потерям времени, спортсмены при разборе дистанции называют:

- Поспешность;

- Невнимательность;

- Реакция на соперников или зрителей;

- Усталость — «мозги закипели».

Но это причины общего порядка — «внешние», а выводы для корректировки тренировочного процесса можно сделать, лишь разобравшись в глубинных, «внутренних» причинах.

Например, ошибка заключалась в том, что спортсмен принял один ориентир за другой. Внешняя причина ошибки — невнимательность. Внутренней причиной данной ошибки могут быть: недостаточное чтение карты, неправильный контроль расстояния, превышение скорости движения, подсознательная реакция на соперника, неадекватное соотнесение спортсменом ориентиров карты и местности и т. д.

Здесь не рассматриваются варианты, когда спортсмену предлагается дистанция, не соответствующая его уровню подготовки. К сожалению, и сейчас встречается планировка дистанций для групп 10 и 12 способом укорачивания трасс элиты. Анализ ошибок на таких дистанциях бесполезен. Да и само участие в соревнованиях на дистанциях, к которым спортсмен еще не готов — не приносит никакой пользы для него, а только вред.

Многие ошибки одной

из внутренних причин имеют психологические проблемы: влияние зрителей, мандраж или расслабленность перед стартом, внутренняя настроенность перед стартом на «результат, место», а не на качественную работу, желание «отыграться», желание соответствовать высокому результату предыдущих состязаний, неправильное взаимодействие

с соперниками, неуверенность

и т. п. (психологические причины).

Вторая группа внутренних причин — недостаточная функциональная подготовка . Например, во второй половине дистанций спортсмен допускает больше ошибок, чем в среднем по дистанции.

И, наконец, третья группа — причины, связанные с пробелами технической подготовки и с недостаточной тактической подготовленностью (технико-тактические причины). Как правило, это недостаточная степень владения тем или иным техническим приемом (по триаде ЗУН).

Технико-тактические причины ошибок можно разделить на три группы:

- неправильно составлен план прохождения перегона (ошибки выбора);

- неправильно осуществлена реализация плана прохождения перегона (ошибки реализации);

- неправильные действия спортсмена непосредственно на контрольном пункте (ошибки непосредственно на КП)

Примерный возможный перечень технико-тактических ошибок и их причин приведен далее. Естественно, каждый спортсмен и тренер может по-другому сформулировать для себя как ошибки, так и их причины.

Ошибки выбора:

Не увиден лучший вариант прохождения перегона;

Выбран неправильный опорный ориентир (промежуточный или «рубеж атаки»);

Выбран не оптимальный технический прием на отдельном отрезке;

Выбран вариант прохождения,

не соответствующий общей задаче (общей задачей может быть: победа, стабильный результат, тренировочный старт).

Выбранный вариант в процессе реализации подвергается сомнению и (или) корректировке.

Внутренние причины ошибок выбора:

Неправильная (неадекватная реальности) оценка местности. Неправильная оценка своих возможностей. Необоснованный выбор конкретного технического приема без учета соотношения сложности местности и своего умения передвигаться. Чтение карты данной насыщенности вызывает затруднения. Недостаточно отработаны навыки (умение) выбора пути.

Ошибки реализации:

Очень частая ошибка — изменение выбранного технического приема. Например, спортсмен собирался двигаться на отрезке, используя движение по линейным ориентирам с точным чтением карты, а во время движения перестал отслеживать все ориентиры, то есть, перешел от точного — к грубому ориентированию;

Отклонение от направления;

Движение в неправильном направлении — «побежал не в ту сторону»;

Ошибка в опознавании ориентира — «принял один ориентир за другой»;

Ошибка в контроле расстояния;

Потеря местонахождения в карте;

Внутренние причины ошибок реализации:

Отсутствие отработанного навыка конкретного технического приема или недостаточная степень владения этим приемом. Неправильно выбрана скорость движения при передвижении конкретным техническим приемом. Неправильно выбрана степень чтения карты при передвижении конкретным техническим приемом (точное или грубое ориентирование). Неуверенность в своих силах, боязнь ошибки. Желание повысить скорость передвижения (обычно за счет уменьшения работы с картой и компасом — «упрощение ориентирования»).

Ошибки, совершаемые непосредственно на КП:

Отметка на чужом КП;

Плохая отметка на своем пункте.

Внутренние причины ошибок непосредственно на КП:

Плохая работа с легендой. Не проверил номер КП. Отсутствие контроля качества отметки: при отметке компостером — наличие «зубов» в нужной клетке карточки, при электронной отметке — звуковой и световой сигналы. Отсутствие навыка, отработанного до автоматизма, выполнения всех необходимых действий на пункте в жесткой последовательности.

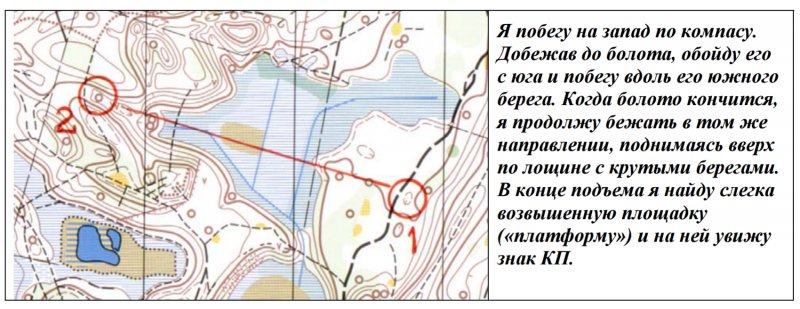

Отдельное, но очень важное место занимают скрытые ошибки.

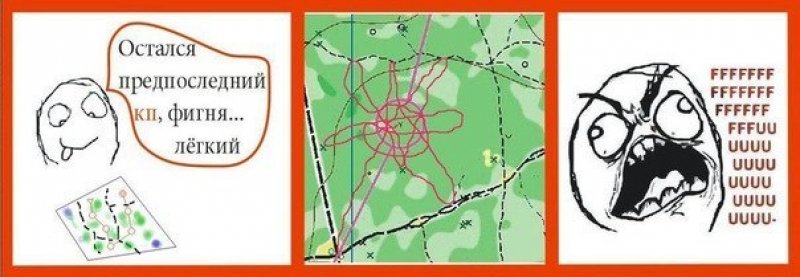

Ошибочный выбор или ошибочная реализация не привела к потере времени, но это случилось из-за влияния каких либо посторонних, случайных факторов: спортсмен увидел соперника, уходящего с КП, попал на тропу, натоптанную предыдущими спортсменами. и т. д. Опасность состоит в том, что, совершив несколько скрытых ошибок одного типа и не потеряв времени из-за своих неправильных действий, спортсмен не считает эти действия ошибочными. А когда вдруг потеряет время при аналогичных своих действиях, но при других обстоятельствах (например, стартуя в начале протокола, или в соревнованиях с большим стартовым интервалом),— считает это случайностью.

Выявление и анализ причин скрытых ошибок одна из самых важных, но одновременно самая трудная задача тренера. Часто суть ошибки — необоснованный переход на грубое — более скоростное, но менее точное ориентирование. Причина — уверенность спортсмена, например, в том, что он способен пробежать 500 м до микроямки по компасу без чтения карты.

При подозрении на систематическую скрытую ошибку в каком-либо действии спортсмена, имеет смысл провести специальное тестирование на это действие (например, «нитка» с конкретной задачей).

Выявление и анализ именно внутренних причин ошибок позволяет выявить слабые стороны спортсмена, скорректировать планы дальнейшей подготовки. Хотя внутренние причины самому спортсмену очень сложно увидеть, особенно при скрытых ошибках. Главный вопрос, на который надо дать ответ: «Почему именно в данном месте и в данное время было совершено неправильное действие». Причем задавать вопрос «почему» по поводу каждого неправильного действия следует многократно, докапываясь до исходной причины. Кроме того, часто у одной ошибки сразу несколько причин (особенно это характерно для спортсменов невысокой квалификации). Надо обязательно фиксировать эти причины, рассматривая не отдельный старт, а все соревнования за определенный период. Причины ошибок, систематически повторяющихся, дают повод задуматься о пробелах в подготовке.

Для удобства анализа можно составить таблицу, в которой по горизонтали — перечень ошибок и их причин, а по вертикали — дистанции. В клетки-пересечения записывается количество ошибок, допущенных спортсменом, и их причин.

Вместо заключения

Главная задача тренера и самого спортсмена — повышение мастерства. Только как это делать? Наверное, надо работать над отдельными элементами подготовки (как теннисисты отрабатывают удары у стенки), уделяя больше внимания наиболее «проблемным». А «проблемные» элементы для каждого спортсмена можно выявить, анализируя ошибки и их причины. Конечно, нельзя забывать, что действия ориентировщика на дистанции — комплексный процесс, поэтому на любом этапе подготовки необходимо работать над развитием всех качеств.